信仰生活を送っていく中で何らかの奉仕をすることがあります。教会や牧師から頼まれてする奉仕もあれば、自ら進んで行う奉仕もあり、時には義務的にやっている奉仕もあるでしょう。人の目に触れない奉仕もあれば、多くの人の前で行う奉仕もあります。

しかし、その奉仕を私たちはどのような心、動機で行っているでしょうか。

聖書箇所 出エジプト記35:20-22a

35:20 イスラエルの全会衆はモーセの前から立ち去った。

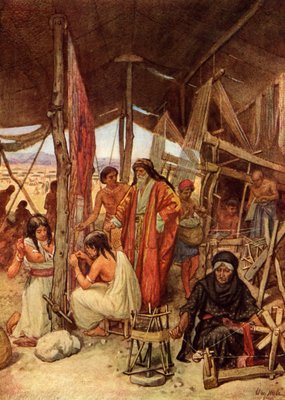

35:21 心を動かされた者、霊に促しを受けた者はみな、会見の天幕の仕事のため、そのあらゆる奉仕のため、また聖なる装束のために、主への奉納物を持って来た。

35:22 進んで献げる心のある者はみな、男も女も、飾り輪、耳輪、指輪、首飾り、すべての金の飾り物を持って来た。

今日の聖句は、金の子牛事件を経て、悔い改めて、主と和解し、主の民となったイスラエルの民が、心を動かされて、主を礼拝するための聖所、幕屋の建設(正確には幕屋の部材造り)に取り掛かる所です。イスラエルの民全体として、主のための最初の奉仕をする場面ですが、幕屋建設のために持てるものを進んで献げ、そして、進んで奉仕作業に参加したのはみな、心動かされた者たち、霊に促しを受けた者たちでした。

1.「出エジプト」に込められた神の目的

苦役(奴隷)からの解放

内容に入る前に、背景(「出エジプト」の意味、目的)を再確認しておきます。

イスラエルの民がエジプトに来たのは遡ること430年前。カナンの地に起こった大飢饉によってそこに住んでいたヤコブ(イスラエル)一族が、エジプトの要職にいたヨセフの庇護によってエジプトに逃れて来たことがきっかけでした。最初は70人(創世記46:27)だった一族も430年の間に数百万人の大集団に成長しました。エジプトから見たら、自国民とは外見も言葉も文化も違う大集団の異民族が国内にいることになります。時が経ち、ヨセフのことを知らない王の時代になると、イスラエル民族が敵対する勢力にならないように、また国にとっての利益となるように、王がイスラエルの民を奴隷にするのは自然の成り行きでした。イスラエルの民は一時的な避難民、寄留者から移民になり、いつの間にか奴隷であるのが当たり前になっていました。虐げられた民の苦しみの叫びを聞かれた主は、イスラエルの民をエジプトから救い出し、約束の地へ導くためにモーセを召されたのでした。これは、奴隷という社会的身分からの肉体的救いです。

アブラハム・イサク・ヤコブ(イスラエル)の信仰の回復

しかし、もう一つ、もっと大事な意味があります。主がエジプトに行った10の大いなるしるし、エジプトにとっては裁きですが、そのしるし(裁き)が行われる前に、モーセがファラオに主からのことばとして何度も語ったフレーズがあります。

「主はこう言われる。『わたしの民を去らせ、彼らが荒野でわたしに仕えるようにせよ。・・・』」

(出エジプト記7:16、8:1、8:20、9:1、9:13、10:3、他。)

『わたしに仕える』とは“主を礼拝する”ということです。具体的には、主にいけにえを捧げること(10:25)だとモーセはファラオに言っています。主がモーセに最初に現れた時、ご自身のことをこう言われました。「わたしは、あなたの父祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。」と。アブラハムからイサクを通しヤコブ、そしてヨセフに受け継がれた主(ヤㇵウェ)への信仰は、エジプトの奴隷となり、エジプトの神々の中で生活しているうちに次第に薄れてしまったようです。しかし、時が来て、主は、アブラハムとの契約のゆえに、イスラエルの民を約束の地へ導くとともに、信仰を回復しようとされたのでした。それが、『わたしの民を去らせ、彼らが荒野でわたしに仕えるようにせよ・・・』」という言葉に現れています。イスラエルの民をアブラハム契約を受け継ぐ民とするため、唯一真の神「主」の民とするためです。偽の神々の支配からの霊的な救いです。

2.「聖所」造りよりも重要な主の安息日

最初の命令は安息日を守ること

さて、今日の聖書箇所を含む、幕屋と中心とした「聖所」造りの命令は35:1から始まります。

出エジプト記35:1-2

35:1モーセはイスラエルの全会衆を集めて、彼らに言った。「これは、主が行えと命じられたことである。

35:2 六日間は仕事をする。しかし、七日目は、 あなたがたにとって主の聖なる全き安息である。この日に仕事をする者は、だれでも殺されなければならない。

この直前には、金の子牛事件がありました。偶像を作って拝んではならないとの戒めを破り、金の子牛を作って拝んだ同胞3千人が剣で倒れましたが、このことを通して不信仰を悔い改めた民は、モーセがシナイ山に上り2度目の40日40夜、主と話し合っている間、期待を持って待っていました。そしてシナイ山から帰ってきたモーセの顔(肌)が輝きを放っているのを見てモーセに近づくことを怖れた(34:30)とあるので、モーセを見て、主の臨在を感じていたはずです。偉大な主への畏れや尊敬の念などが入り混じった高揚感に満たされていたでしょう。

そのモーセが、民の代表だけでなく、全会衆を集めたのです。成人男性だけでおよそ60万人。女、子供をいれると2百万人もの大群衆です。彼らは、これからモーセが語ることを興奮と期待を持って聞こうとしていたでしょう。そこにモーセが最初に命じたのは、安息日を守れということでした。

主の民としてのアイデンティティ

モチベーションが最高に高まっている民が安息日を忘れて仕事(奉仕)に打ち込まないように、モーセは安息日を守ることを最初に語ったのです。

長年の奴隷生活で、休むことを知らない民に、6日間働き、7日目は聖なる安息日であることを徹底するため、非常に厳しい言葉が語られていますが、それほどに大事だということです。イスラエルの民はエジプトを脱出しシナイ山の麓に来た時、主から十戒を授かりましたが、その第4の戒めとして、7日目の安息を守るように命じられています。主の民として、「安息日を覚えてこれを聖なるものとせよ。」と。十戒は主とイスラエルの民との契約の中心です。主の民として守るべき戒めなのです。

しかも、このサイクル、実はイスラエルの民は既に体験しています。エジプトを脱出し、シンの荒野に入った時から、主は民を養うために朝毎にマナを降らせました。6日間は毎朝降らせ、6日目に2日分の量を与えて、7日目は聖なる安息とされました。イスラエルの民にとっては、既に生活のリズムになっていたはずなのです。

モーセのこの最初の命令は、イスラエルの民に、自分たちが主の民であることを意識づけました。モーセがファラオに繰り返し主のことばとして語った「わたしの民を去らせ、荒野でわたしに仕えるようにせよ」が実現したのです。この命令を境に、イスラエルの民は、主の民として安息日を守っていき、このことが主の民のアイデンティティとなっていきます。

3.奉納物をささげ、聖所を造る

奉納物を進んで献げる心ある人々

安息日を守るように命じた後、モーセは具体的な奉仕作業の命令をしていきます。先ずは、聖所を造るための材料についてです。

出エジプト記35:4-5

35:4 モーセはイスラエルの全会衆に告げた。「これは主が命じられたことである。

35:5 あなたがたの中から主への奉納物を受け取りなさい。すべて、進んで献げる心のある人に、主への奉納物を持って来させなさい。すなわち、金、銀、青銅、・・・。

聖所造りに必要となる金、銀、青銅、木材、布、皮などの材料は、どこかで調達してくるのではなく、自分たちの中から受け取りなさいと命じています。「すべて、進んで献げる心のある人に、主への奉納物を持って来させなさい」と。つまり、すべて、同胞からの自発的な献品で賄えとの命令です。

イスラエルの民は約400年間奴隷にされていたので、家畜以外、財産は持っていませんでした。しかし、エジプトから脱出する時に、非常に多くの金銀の飾りや衣服をエジプトの民から手に入れました。エジプトがイスラエルの民に好意を持つように主がされたためですが、「エジプトからはぎ取った」(出エジプト12:36)と表現されています。材料は既に民の中にありました。エジプトからの戦利品という形で主が用意されていたのでした。そして、民は男も女もみな、心を動かされ、進んで献げる心を与えられ、持てるものを献げたのです。

実際、非常に多くの奉納物が集まりました。

出エジプト記36:3~5

36:3 彼ら(奉仕者)は、 聖所を造る奉仕の仕事のためにイスラエルの子らが持って来たすべての奉納物を、モーセから受け取った。しかしイスラエルの子らは、 なおも朝ごとに、進んで献げるものを彼のところに持って来た。

36:4 そこで、聖所のすべての仕事をしていた知恵のある者はみな、それぞれ自分がしていた仕事から離れてやって来て、

36:5 モーセに告げて言った。「民は何度も持って来ます。主がせよと命じられた仕事のためには、あり余るほどのこと(*)です。」( )は筆者追記

モーセの命じた聖所造りに心を動かされた民は、進んで奉納物を献げました。しかも有り余るほどに。ここで、新改訳聖書の欄外の注釈を見ると、奉納物のことを直訳では、「奉仕」となっています。ということは、主への奉仕は、体を使っての仕事だけではなく、ささげることも奉仕なのです。さらに言えば、祈ること、賛美すること、御言葉を学ぶことなど、主への応答、主に喜ばれることも奉仕の一部と言えるのではないでしょうか。

心に知恵ある奉仕者たち

次に、聖所造りについて、具体的な体を使っての奉仕作業を、モーセは事細かに民に命じますが、材料が進んで献げられたように、ここでも知恵のある者が自発的に奉仕活動に参加しています。

出エジプト記35:10~

あなたがたのうち、心に知恵ある者はみな来て、主が命じられたものをすべて造らなければならない。幕屋と、その天幕、・・・。

幕屋とその部材(天幕、覆い、留め金、板、横木、柱、台座)、あかしの箱をはじめとする幕屋の備品、祭司の装束、ささげ物の祭壇や庭の掛け幕など聖所に関するすべての物は「心に知恵のある者」が作らなければならないとの命令に、多くの民が集まりますが、それは男だけではありませんでした。心に知恵のある女はみな自分の手で撚り糸を紡ぎ、(35:25)、心を動かされ、知恵を用いたいと思った女たちはみな自分の手でやぎの毛を紡ぎました。(35:26)

神の霊に満たされたリーダー

そして、多くの民が参加する奉仕作業が、混乱なく統制され、一定のクオリティを持って行われるように、主はリーダーを備えておられました。

出エジプト記35:30-35

35:30 モーセはイスラエルの子らに言った。「見よ。主は、ユダ族の、フルの子ウリの子ベツァルエルを名指して召し、

35:31 彼に、知恵と英知と知識とあらゆる仕事において、神の霊を満たされた。

35:32 それは、彼が金や銀や青銅の細工に意匠を凝らし、

35:33 はめ込みの宝石を彫刻し、木を彫刻し、意匠を凝らす仕事をするためである。

35:34 また、彼の心に人を教える力をお与えになった。彼と、ダン部族のアヒサマクの子オホリアブに、そのようにされた。

35:35 主は彼らをすぐれた知恵で満たされた。それは彼らが、あらゆる仕事と巧みな設計をなす者として、彫刻する者、設計する者、青、紫、緋色の撚り糸と亜麻布で刺繍する者、また機織りをする者の仕事を成し遂げるためである。

リーダーはユダ部族のフルの子ウリの子ベツァルエル。貴金属や木工の匠であり、幕屋工事の棟梁(新聖書辞典)です。 “ベツァルエル”とは「神の陰(保護)に」の意です。神の霊に満たされ、神の保護のもと、幕屋造りを進めていくことになります。

更にリーダーの補佐として、ダン部族の、アヒサマクの子オホリアブが召されました。設計、彫刻、刺繍の賜物が与えられています。“オホリアブ”とは「父の天幕」の意です。幕屋の重要な内幕、垂れ幕にはケルビムの刺繍が施されましたが、オホリアブの賜物が活かされています。

更に二人には、人を教える力が与えられています。自ら作業しつつ、共に働く奉仕者に技術を伝える力が与えられています。まさに親方(棟梁)の働きです。

奉仕者の数は不明ですが、膨大な幕屋の部材を造るのに、多くの奉仕者が参加していたはずです。現代のように設計や製造に関わるマシーンや設備はありません。すべて手作りです。しかし、彼らはみな、「主が知恵と英知を授けられた者」(36:1)です。リーダーが一つ一つ見本を作って見せて、奉仕者にやり方を教えたのでしょう。多くの奉仕者が同じ心、同じ熱心さ、同じ感度を持って奉仕しなければ、統制のとれた部品、部材はできません。すべての作業に知恵が必要でした。

ここで覚えておきたいのは、聖所を造る奉仕者はみな、「知恵と英知を主に授けられた、心に知恵ある者」(36:1-2)たちであったということです。リーダーのベツァルエルやオホリアブも予め神に召されてはいましたが、奉仕する時に神の霊で満たされています。心動かされた奉仕者一人ひとりも神が知恵と英知を授けられました。能力があるから召されるのではない、神が召されたから賜物が与えられるのです。

Ⅰコリント12:11b 御霊は、みこころのままに、一人ひとりそれぞれに賜物を分け与えてくださるのです。

幕屋に主の栄光が満ちる

出エジプト記39:42

イスラエルの子らは、すべて主がモーセに命じられたとおりに、そのとおりに、すべての奉仕を行った。

イスラエルの民は、聖所の部材を一つ一つ丁寧に、主がモーセを通して命じられたとおりに造っていきました。そして、エジプトを脱出してからちょうど1年後、第2年の第1の月の1日にモーセは幕屋を設営(完成)しました。(40:17)

出エジプト記40:33b-35

40:33b こうしてモーセはその仕事を終えた。

40:34 そのとき、雲が会見の天幕をおおい、主の栄光が幕屋に満ちた。

40:35 モーセは会見の天幕に入ることができなかった。雲がその上にとどまり、主の栄光が幕屋に満ちていたからである。

幕屋完成と同時に、主の臨在が幕屋を覆いました。主を礼拝する聖所として建設した幕屋に主がご臨在されたのです。

元々は遊牧民であったイスラエルの民。400年近く奴隷としてレンガ造りを強制されていた民が、出エジプトの1年後には、膨大な部材を造り、壮麗な幕屋(移動式の聖所、礼拝所)を設営することができました。すべては、主の成せる業です。

4.神に喜ばれる奉仕者として

主の愛への応答としてささげ、奉仕する

さて、私たちはここから何を学ぶことができるでしょうか。

イスラエルの民は金の子牛事件を経て、悔い改めて、主を礼拝する者へと変えられました。主のご臨在を体験し、一人ひとりが心を動かされて、自発的に奉仕する者へと変えられました。主を礼拝する聖所のために惜しみなく献げたい、献げる物が無くても奉仕したいと、霊の促しを受けたのです。

私たちも、主イエスを信じる信仰によって、罪赦され、神の恵みによって義とされた者です。

私たちがまだ罪人であった時に、その私たちのために、キリストはご自身の命をささげられました。ここに神の愛が示されましたが、この愛はなかなか理解できません。人間の理解を越えています。しかし、私たちは内に聖霊をいただいています。聖霊は主イエスの御霊です。主イエスの「ご自分の命を犠牲にしても私たち罪人を救いたいとの愛」を聖霊は悟らせてくださいます。

この神の愛に応えて、私たちは主イエスに感謝を捧げ、主のために進んで奉仕をするのです。聖霊の促しに素直に従いましょう。

召された者に注がれる主の霊

聖所(幕屋)の建設では、非常に多くの奉仕者が参加しましたが、各自が勝手な行動をとるのではなく、統制のとれたチームとしての働きでした。そこには、技量の賜物と教える力を与えられたリーダーが供えられたことと、注目すべきは、奉仕者一人ひとりが、「知恵と英知を主に授けられた、心に知恵ある者」(36:1-2)たちであったということです。

私たちが奉仕をする時、組織で行う奉仕もあれば、個人の働きもあるでしょう。一人ひとりには既に与えられている賜物があるでしょう。また、必要なら新たな賜物も主は与えてくださるでしょう。

しかし、今日覚えたいのは、私たちが奉仕をする時に、神の霊を受けて、心動かされて奉仕しているか?ということです。奉仕を単なる義務として、ルーチンワークとして行っていないでしょうか?あるいは、自分の名誉や自己実現のために行っていないでしょうか?

もしそうだとしたら、それは、ヨハネの黙示録2:4で、主イエスに非難されているエペソの教会と同じ状態、はじめの愛から離れてしまった状態です。

自分の栄光を求めるこころ、それはサタンの道です。

ヨハネの黙示録2:5

「だから、どこから落ちたのか思い起こし、悔い改めて初めの行いをしなさい。」

「初めの行いをしなさい」とはどういうことでしょうか?

主イエスを信じた私たちはキリストの御霊である聖霊が与えられています。御霊の思いは、キリストのパッション、自分を殺そうとする者さえ赦し、彼らを罪(裁き)から救いたいとの愛です。それはまた、神から離れた罪ある人間を救うためには御子の命さえ惜しまない父なる神の愛でもあります。そのキリストの愛に応え、キリストの御霊に満たされて、心動かされて、進んで献げる心を持って奉仕することではないでしょうか。

私たちの奉仕一つひとつは、神の愛への応答として、喜んで献げる神への献げものでなければなりません。

詩篇 51:17

神へのいけにえは 砕かれた霊。打たれ 砕かれた心。神よ あなたはそれを蔑まれません。

私たちのために十字架で命をささげられたキリスト・イエスの愛を受けて、心を動かされて、感謝を持って仕える者となりましょう。

コメント